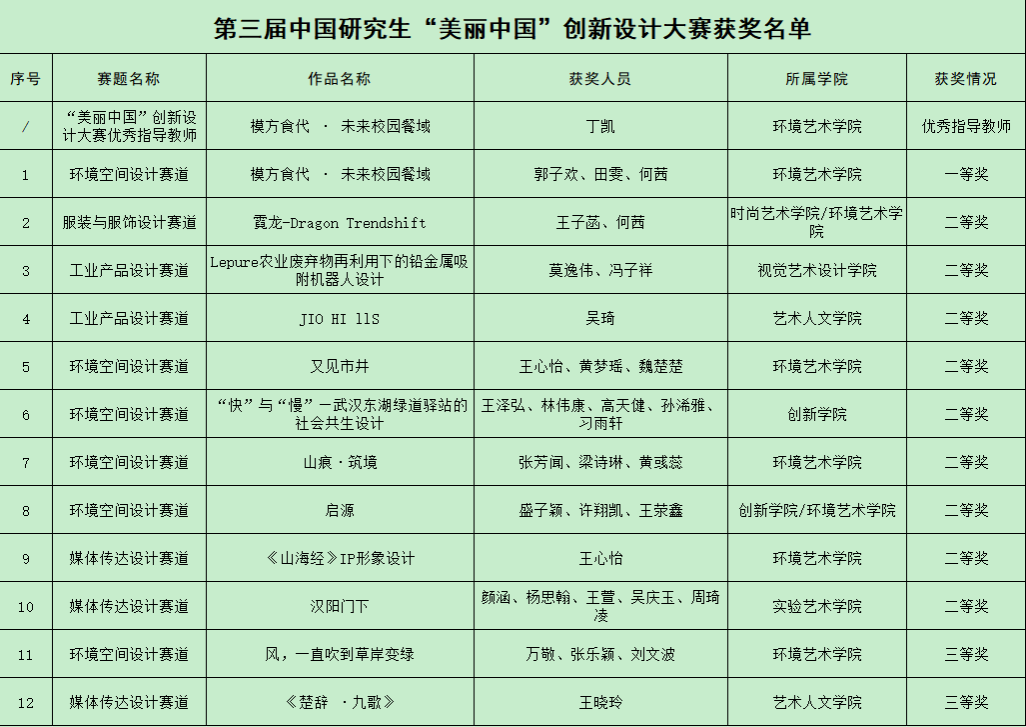

近日,第三届中国研究生“美丽中国”创新设计大赛全国总决赛结果公布。湖北美术学院研究生参赛团队共斩获国赛一等奖1项、二等奖9项、三等奖2项,1位指导教师荣获优秀指导教师奖;学校荣膺优秀组织单位奖。此次研究生师生团队参赛充分展现了学校在研究生培养以赛促教,创新实践改革方面的显著成效。

推行项目教学,淬炼实践真功

近年来,学校深入推进专业学位研究生实践创新培养模式改革,将课程项目化、学科竞赛纳入教学培养体系,通过“课程教学-项目实践-竞赛检验”的闭环培养模式,有效提升了研究生的创新实践能力。

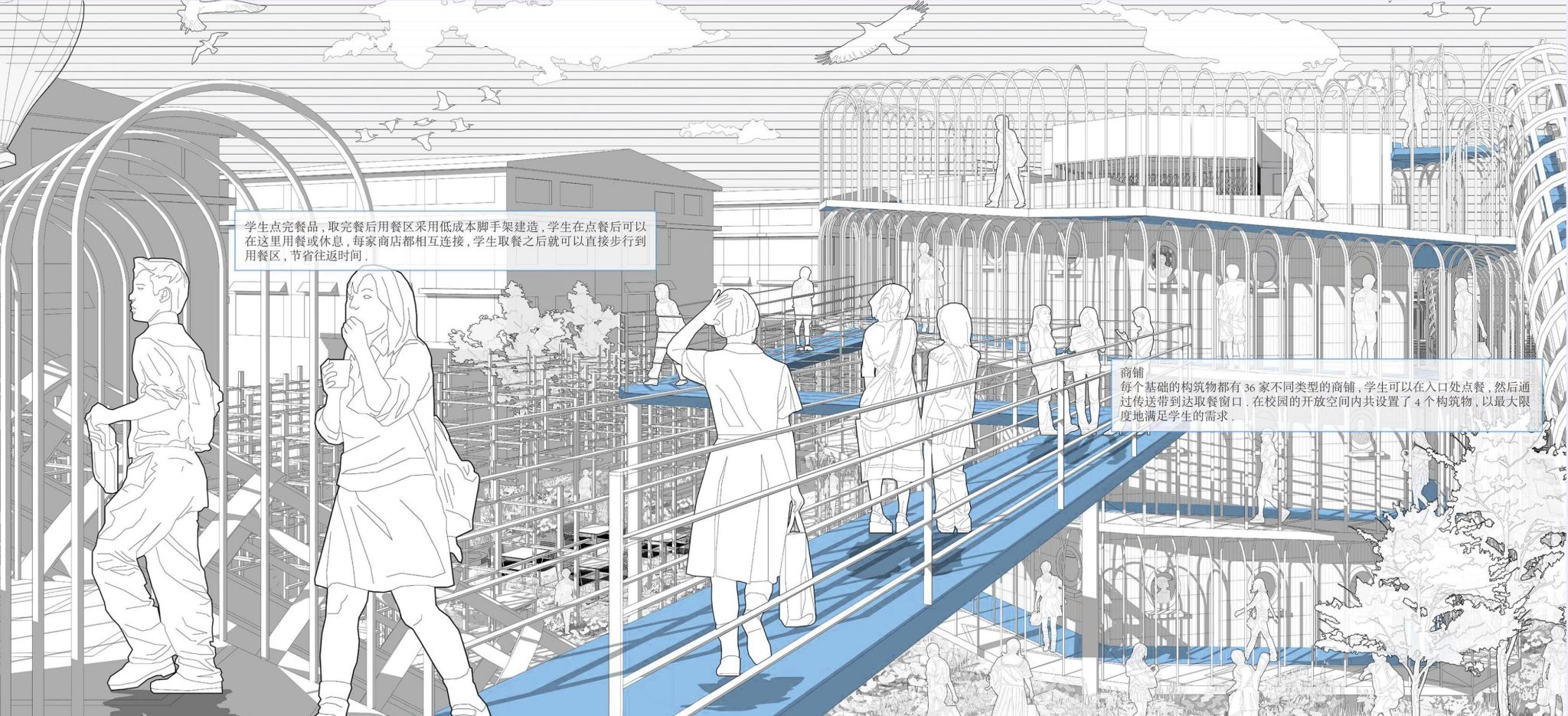

在本届大赛中,环境艺术学院郭子欢、田雯、何茜团队的作品《模方食代·未来校园餐域》荣获环境空间设计赛道一等奖。该作品源于研究生课程项目化转换,在导师团队的精心指导下,历经半年多的实地调研、方案优化与模型制作,最终形成了具有前瞻性的校园餐域设计方案。该设计以湖北美术学院周边餐饮环境为实际背景,引入“模块化”建筑单元,将原本分散、杂乱的流动摊贩整合至一个集约化、系统化的餐饮综合体中。采用标准化预制六边形单元,实现快速搭建与灵活组合,显著提升空间效率与土地利用率。设计深度融合智能技术,通过定制APP集成点餐、支付及取餐进度实时追踪,结合双通道分离设计,有效避免人流拥堵,缩短取餐时间至10分钟内。厨房系统采用集约化设计,引入屋顶雨水回收净化与厨余垃圾资源化系统,切实推动低碳运营与能源循环,形成高效、绿色、可复制的校园餐饮新模式。

推报单位:环境艺术学院

团队成员:郭子欢、田雯、何茜

指导老师:丁凯

打破学科壁垒,推动协同创新

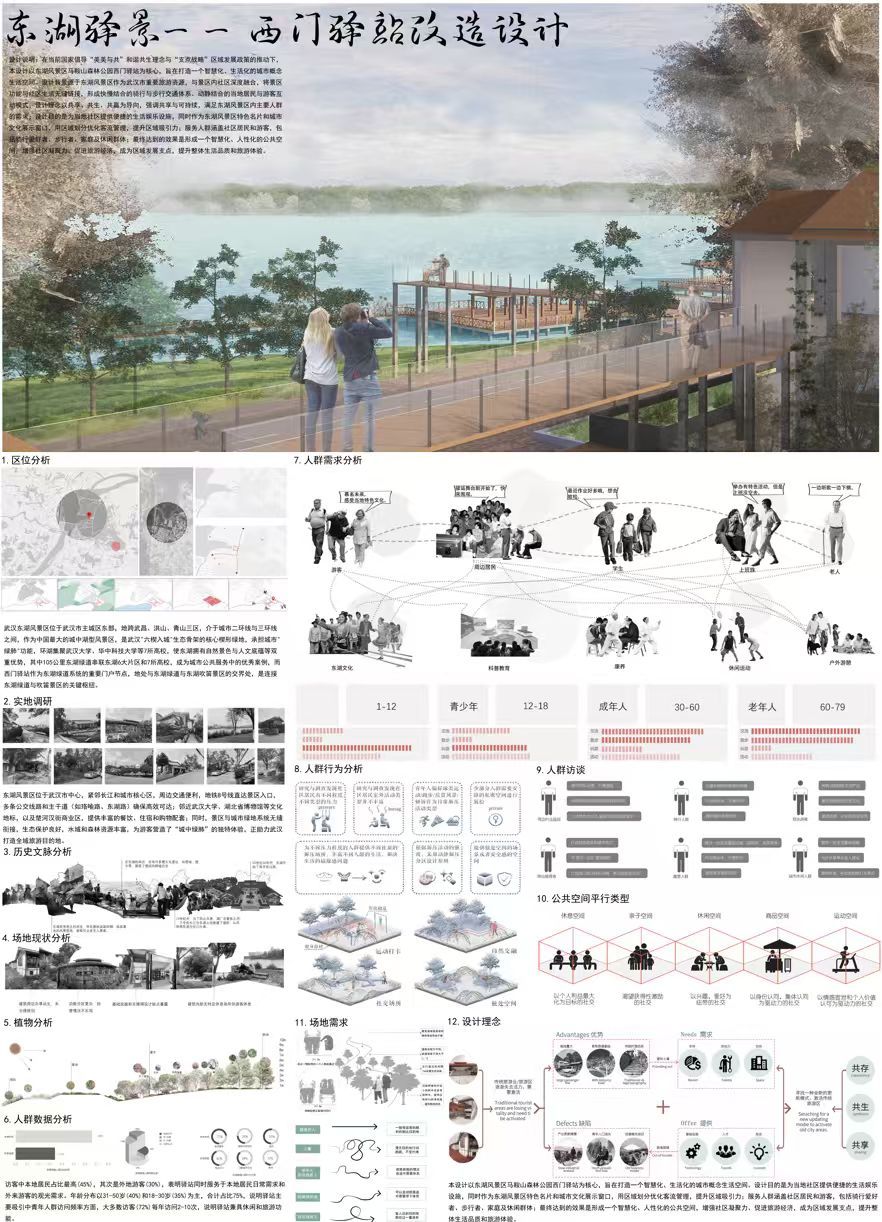

创新学院与环境艺术学院的跨学院研究生团队王泽弘、林伟康等的作品《“快”与“慢”—武汉东湖绿道驿站的社会共生设计》,荣获环境空间设计赛道二等奖。

该项目涉及设计学、建筑学、社会学等多个学科交叉,以东湖风景区马鞍山森林公园西门驿站为核心,打造一个智慧化、生活化的城市概念生活空间。东湖风景区作为武汉市重要旅游资源,与景区内社区深度融合,将景区功能与社区生活无缝链接,形成快慢结合的骑行与步行交通体系、动静结合的当地居民与游客互动模式;设计理念以共享、共生、共赢为导向,提升区域吸引力;服务人群涵盖社区居民和游客,包括骑行爱好者、步行者、家庭及休闲群体;最终形成一个智慧化、人性化的公共空间,增强社区凝聚力、促进旅游经济,成为区域发展支点,提升整体生活品质和旅游体验。

推报单位:创新学院

团队成员:王泽弘、高天健、孙浠雅、习雨轩、林伟康

指导老师:张贲、吴柯达

时尚艺术学院/环境艺术学院跨学院研究生团队王子菡 、何茜的作品《霓龙- Dragon Trendshift》荣获服装与服饰设计赛道二等奖。该作品以赛博未来主义碰撞东方美学为核心,融合高饱和霓虹色与汉剧传统色系,形成数字脉冲视觉语言。通过参数化算法解构龙纹、几何拓扑重组龙鳞,结合动态渐变生成赛博龙图腾。创新运用割绒技法与数码提花工艺,植入光学编码逻辑,数控织机调控丝线密度与反光系数造光影梯度。利用数字织造技术制作交互视频,实现传统纹样数字化转译,既保留龙纹祥瑞基因,又赋予数字科技质感,以赛博格美学重构东方文化符号生命力。

推报单位:时尚艺术学院/环境艺术学院

团队成员:王子菡、何茜

指导老师:李海兵、丁凯

深化产教融合,强化社会担当

视觉艺术设计学院莫逸伟、冯子祥团队的作品《Lepure农业废弃物再利用下的铅金属吸附机器人设计》,聚焦当前农业环境污染治理难题,将工业设计理论与实际应用紧密结合;艺术人文学院吴琦作品《JIO HILLS》,以蜘蛛仿生学为核心设计理念的高性能户外装备,两组作品均荣获工业产品设计赛道二等奖。

《Lepure农业废弃物再利用下的铅金属吸附机器人设计》:本设计源于对板栗壳废弃造成浪费与环境污染问题的反思。通过研究板栗壳的成分特性,发现其对重金属具有显著的吸附能力。本项目据此开发出一种再生净化装置,能够高效利用板栗壳作为天然吸附材料,对含铅等重金属污染的环境进行净化处理。该装置不仅实现了农业废弃物的资源化再利用,也为环境治理提供了低成本、可持续的解决方案,具有重要的生态与社会价值。

推报单位:视觉艺术设计学院

团队成员:莫逸伟,冯子祥

指导老师:罗超

艺术人文学院吴琦的作品《JIO HILLS》:Concept HILLS系列JIO HILLS全地形登山车是一款以蜘蛛仿生学为核心设计理念的高性能户外装备。其设计灵感源于自然界卓越的攀登者一一蜘蛛,旨将生物的高度适应性与尖端工程技术相融合,为极限探险提供解决方案。整车采用颠覆性的“八点支撑”结构,模拟蜘蛛的八足布局 通过四组独立驱动的履带轮组,实现极致的稳定性与全地形通过性,有效防止侧翻与陷车。轮胎可拆卸设计,其核心悬挂 统仿生蜘蛛腿部的静液压传动机制,每个“关节”均可智能感应并主动适应复杂地貌,确保行驶如蜘蛛爬行船平稳顺滑。

推报单位:艺术人文学院

团队成员:吴琦

指导老师:喻琴

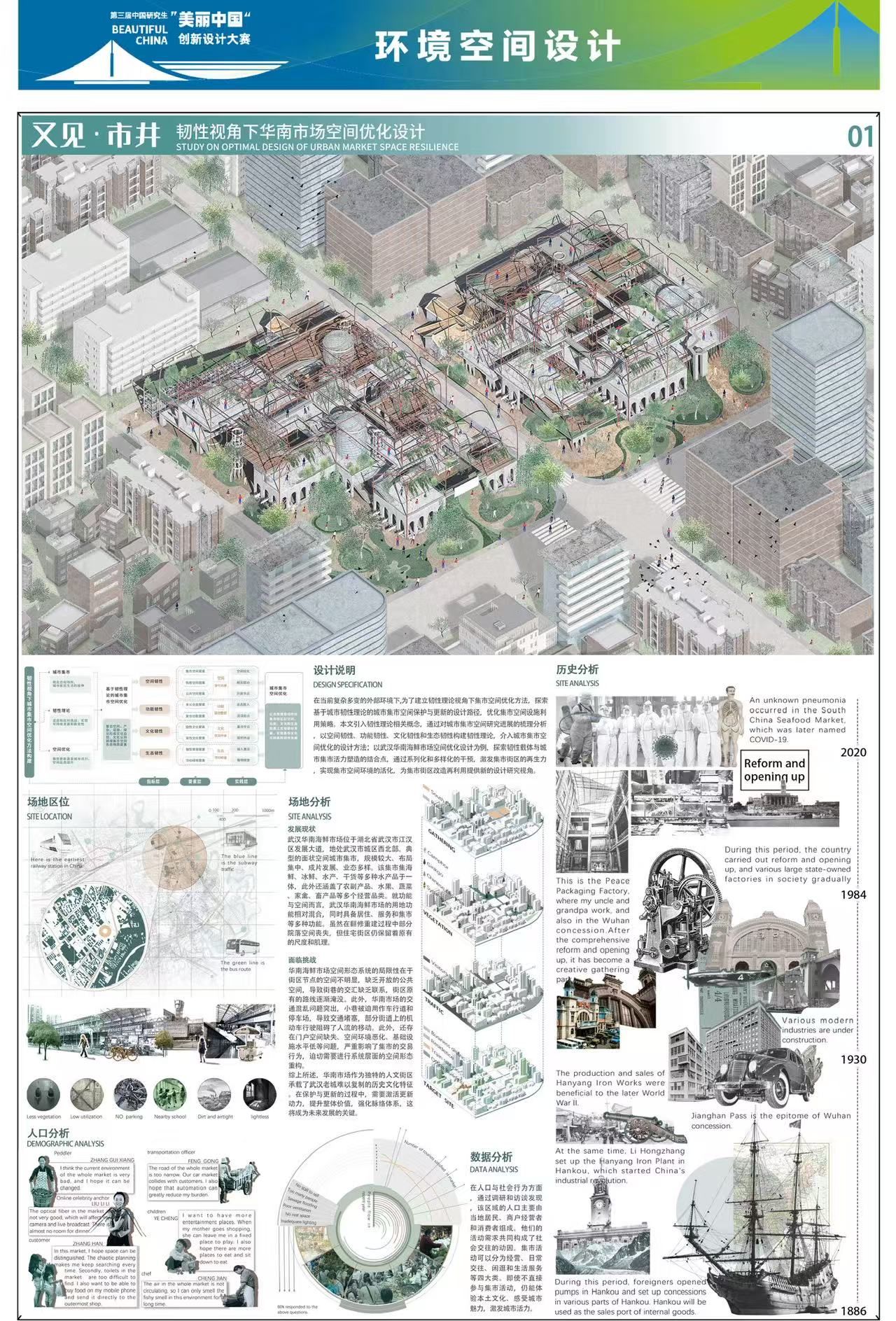

环境艺术学院王心怡、黄梦瑶、魏楚楚的作品《又见市井》荣获环境空间设计赛道二等奖。作品在当前复杂多变的外部环境下,为了建立韧性理论视角下集市空间优化方法,本设计引入韧性理论相关概念,通过对城市集市空间研究进展的梳理分析,以空间韧性、功能韧性、文化韧性和生态韧性构建韧性理论,介入城市集市空间优化的设计方法;以武汉华南海鲜市场空间优化设计为例,探索韧性载体与城市集市活力塑造的结合点,通过系列化和多样化的干预,激发集市街区的再生力,实现集市空间环境的活化,为集市街区改造再利用提供新的设计研究视角。

推报单位:环境艺术学院

团队成员:王心怡、黄梦瑶、魏楚楚

指导老师:尹传垠、孙伟博

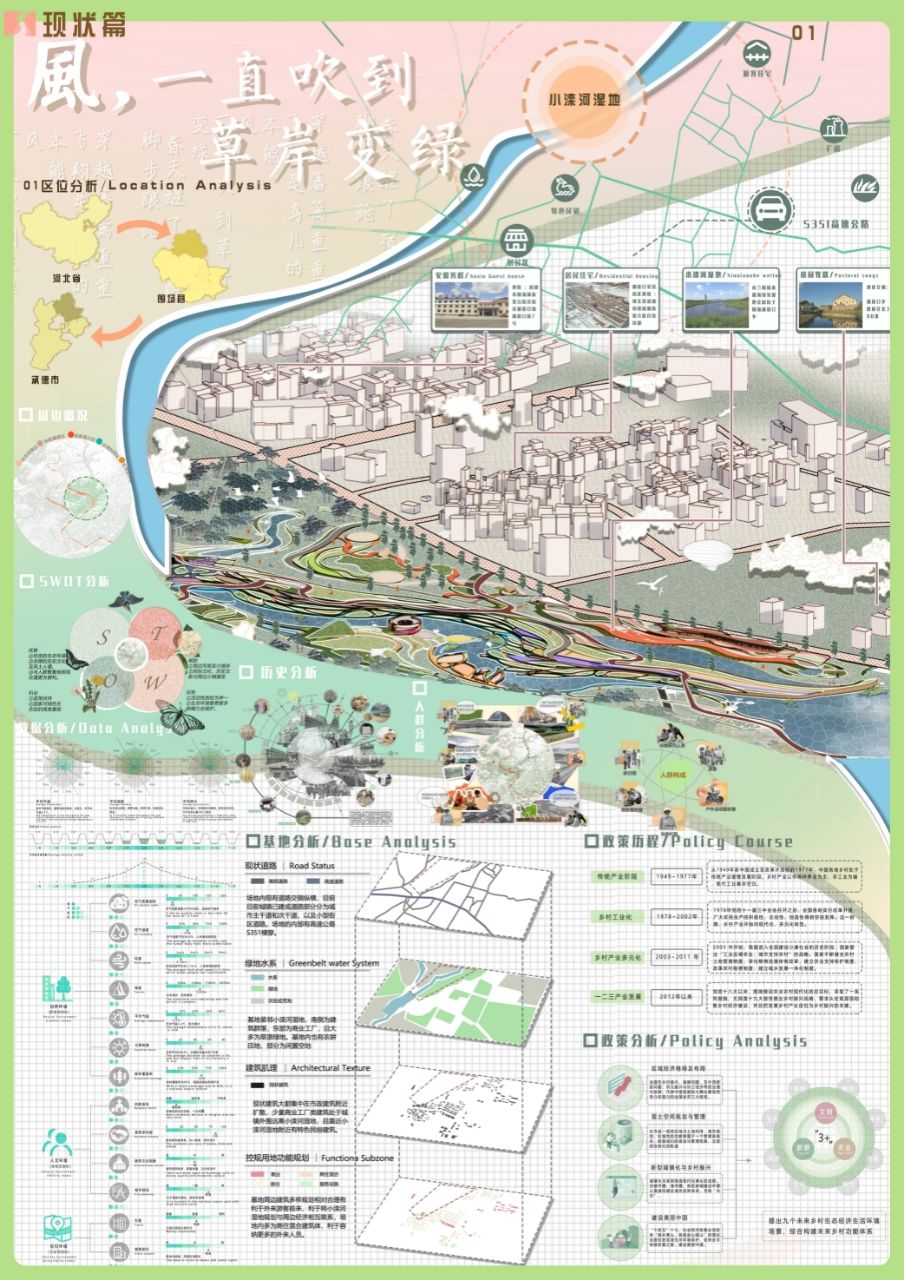

环境艺术学院张乐颖、刘文波、万敬的作品《风,一直吹到草岸变绿》荣获环境空间设计赛道三等奖。该乡村生态湿地景观设计以“生态优先、文化赋能、产业联动”为核心原则,旨在打破传统湿地规划仅聚焦生态保护的单一维度,实现“环境资源—景观营造—特色产业”的深度耦合。场地规划充分依托乡村原生湿地生态基底,既保留湿地调蓄水源、净化环境的生态功能,又通过景观化设计激活其文旅价值,最终将场地打造为“可观赏、可体验、可记忆”的特色湿地文化打卡点,让生态优势转化为乡村发展的内生动力。不仅致力于构建“文化特色地标、生态风景名片”,更希望以“风”为喻—— 让生态保护的“清风”吹绿乡村草原,让文化传承的“暖风”浸润游客心灵。

推报单位:环境艺术学院

团队成员:张乐颖、刘文波、万敬

指导老师:吴珏

固文化之本,开创新之境

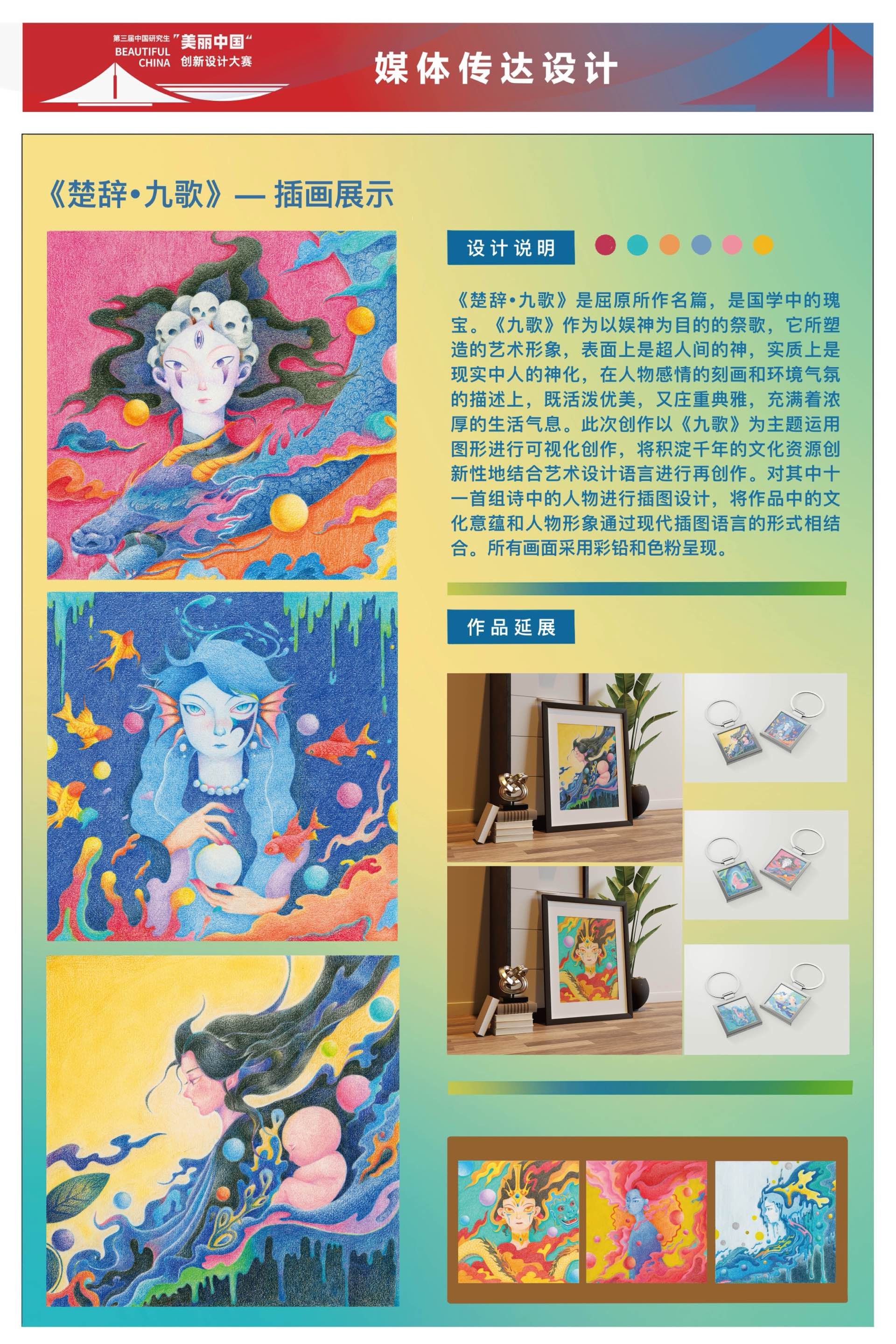

艺术人文学院王晓玲同学的作品《楚辞・九歌》荣获媒体传达设计赛道三等奖。其将古典文学与现代视觉传达设计相融合。《楚辞·九歌》是屈原所作名篇,是国学中的瑰宝。此次创作以《九歌》为主题运用图形进行可视化创作,将积淀千年的文化资源创新性地结合艺术设计语言进行再创作。对其中十一首组诗中的人物进行插图设计,将作品中的文化意蕴和人物形象通过现代插图语言的形式相结合。所有画面均采用彩铅和色粉呈现。

推报单位:艺术人文学院

团队成员:王晓玲

指导老师:张辉

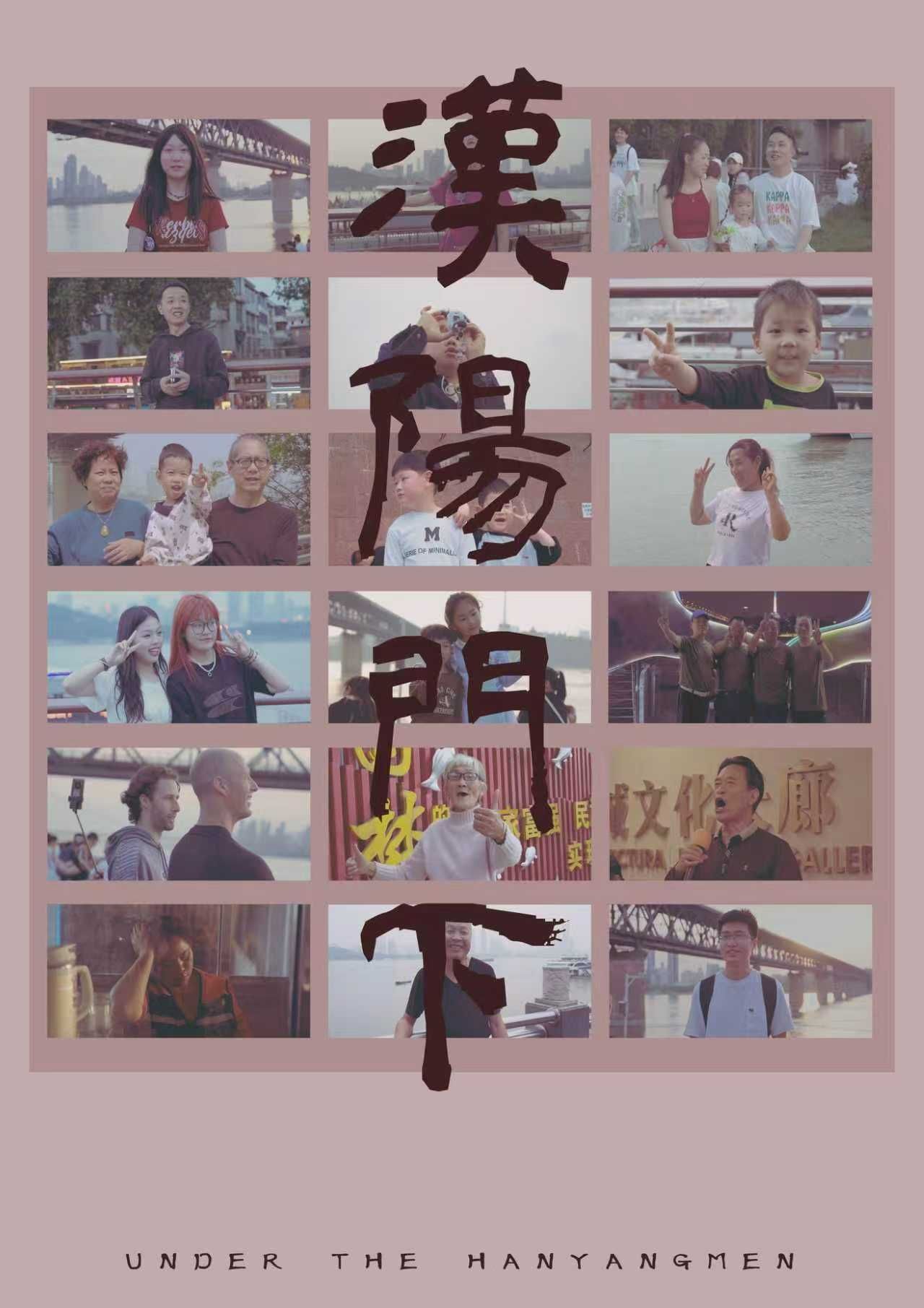

实验艺术学院周琦凌、颜涵等同学作品《汉阳门下》荣获媒体传达设计赛道二等奖:汉阳门,作为武汉历史的一部分,承载着深厚的文化和情感记忆。随着城市的快速发展和现代化建设,一些历史建筑和地标性建筑因为城市规划、交通建设等原因需要拆除或改造,这是城市发展中不可避免的现象。

汉阳门的拆除,对于很多武汉人来说,无疑是一种遗憾和失落。它不仅仅是一扇门,更是武汉历史和文化的重要载体。然而,尽管汉阳门的实体已经消失,但它所代表的意义和价值并不会随之消失。

推报单位:实验艺术学院

团队成员:周琦凌、颜涵、吴庆玉、王萱

指导老师:梅健

未来,湖北美术学院将继续深化研究生培养模式改革,以创新实践能力培养为核心,以服务社会发展为导向,不断完善产教融合、跨学科协同的研究生培养机制,为新时代培养更多具有创新精神和实践能力的高层次艺术与设计人才。